そのむくみの原因、自律神経の可能性を考えたことがありますか?

2024年06月3日

西宮の鳴尾ぴっと骨盤整体院です。

当院は妊娠中や産後の不調や自律神経の不調改善を得意とした整体院です。

自律神経とは交感神経と副交感神経の2つから構成されています。

基本的にどちらかが30%優位になっていることが健康的と言われています。

しかし社会的ストレスや環境的ストレスなどにより

自律神経のバランスが崩れると身体に様々な不調が起きやすくなると言われています。

その1つが浮腫みになります。

意外かもしれませんが浮腫みと自律神経が深い関わりがあります。

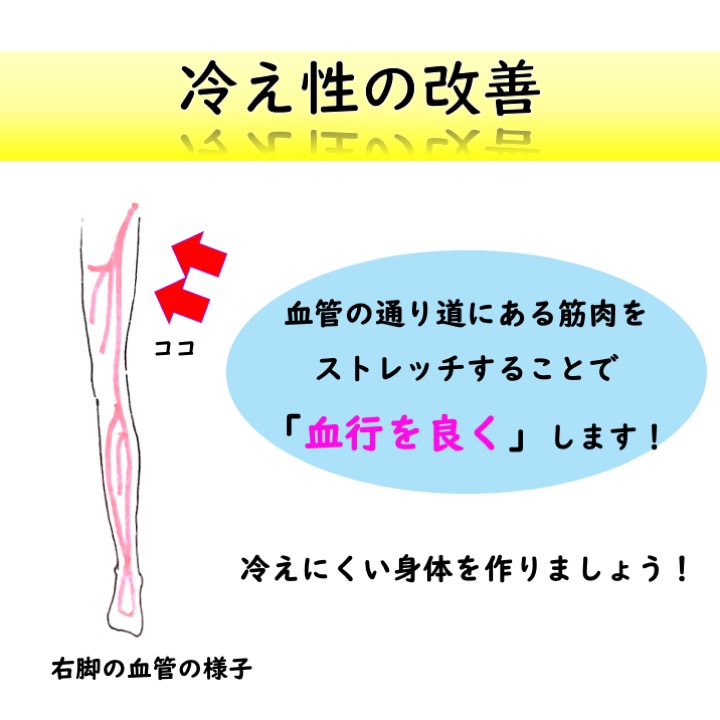

交感神経が優位になる事で血管が収縮します。

それに伴って運動不足や栄養不足などの要因が合わさる事で

結果的に浮腫みが起きやすくなります。

今回はそんな浮腫みの改善方法についてお話していきます。

現在、自律神経の不調でお困りの方や浮腫み等でお困りの方は

今回のブログを最後まで読んでみて下さい。

むくみの改善方法

むくみの原因は本当に様々あります。

血流性の問題や筋力低下などよく聞く内容以外にも

原因に繋がることは多いです。

本来はしっかりと原因や生活習慣を見極めた上で

セルフケアを行うことが有効です。

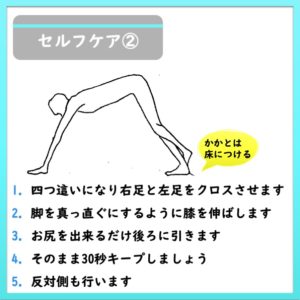

今回は基本的にどのパターンのむくみであっても有効な

セルフケアや日々習慣について解説させて頂きます。

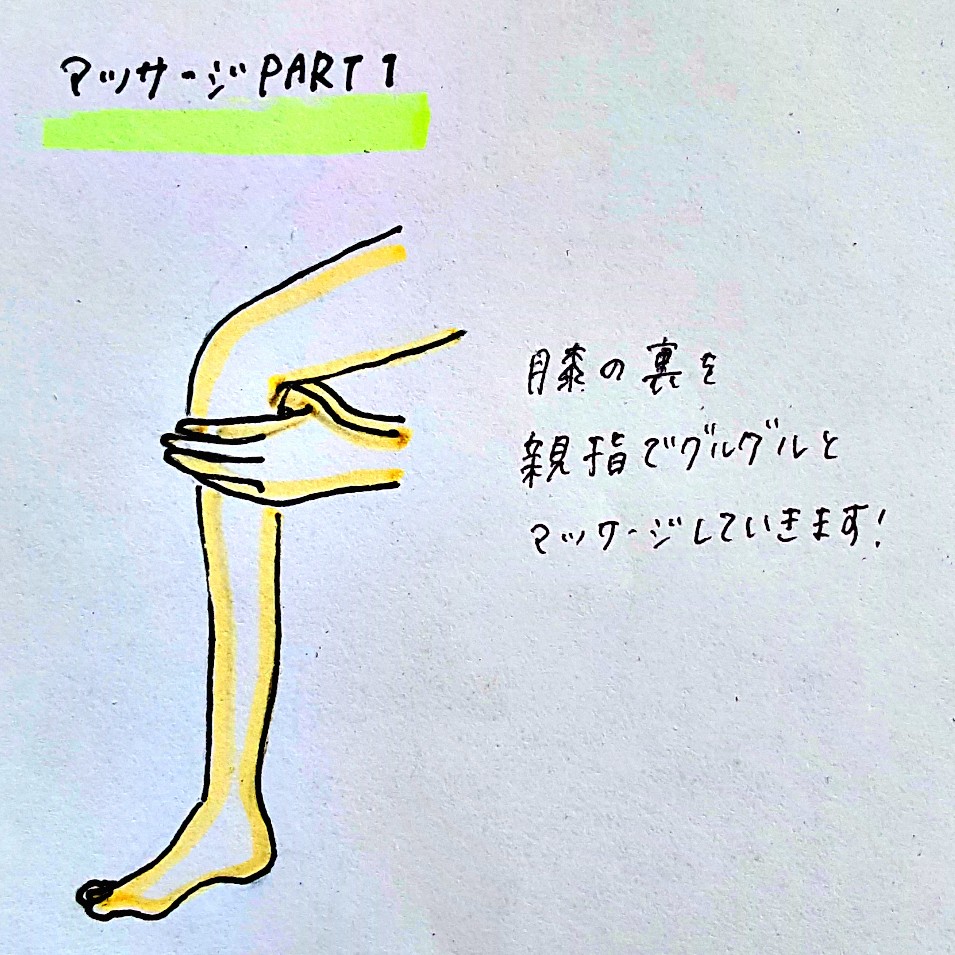

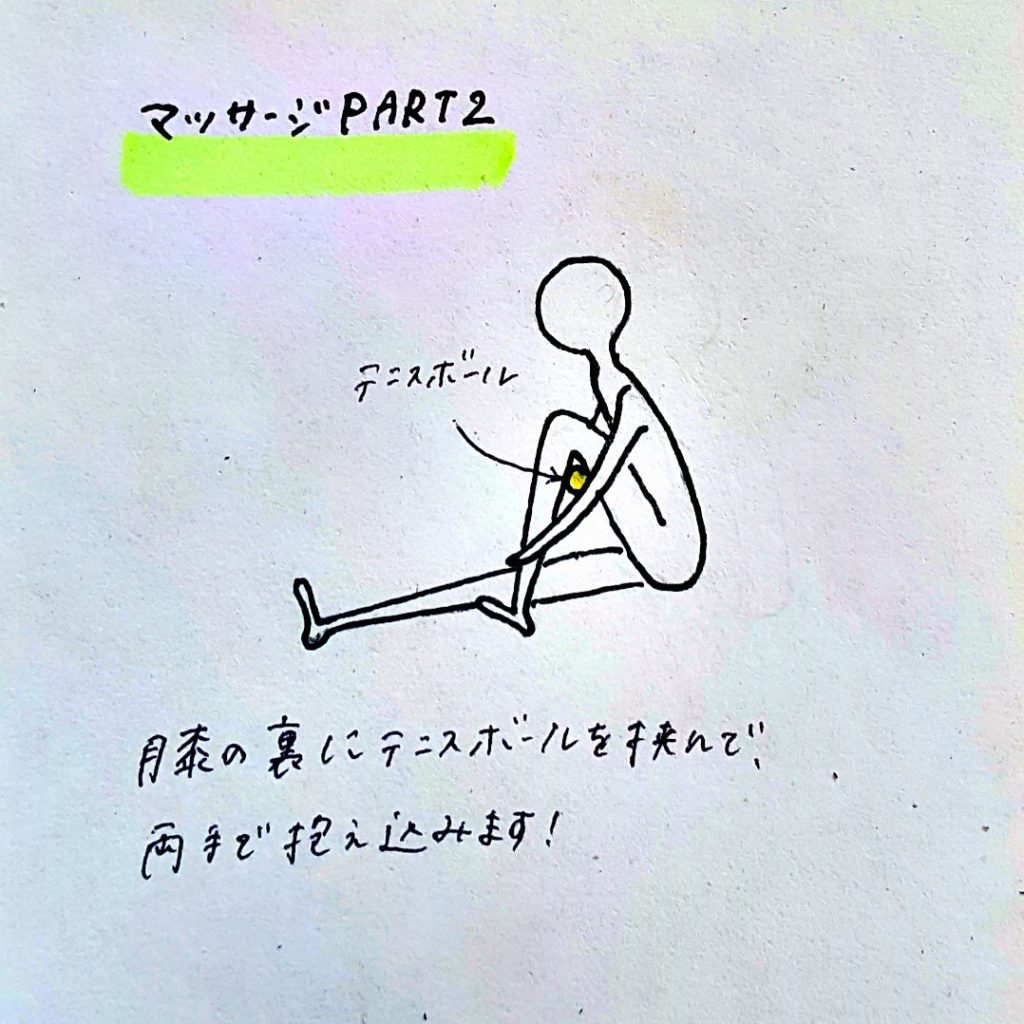

太ももの内側のマッサージを行う

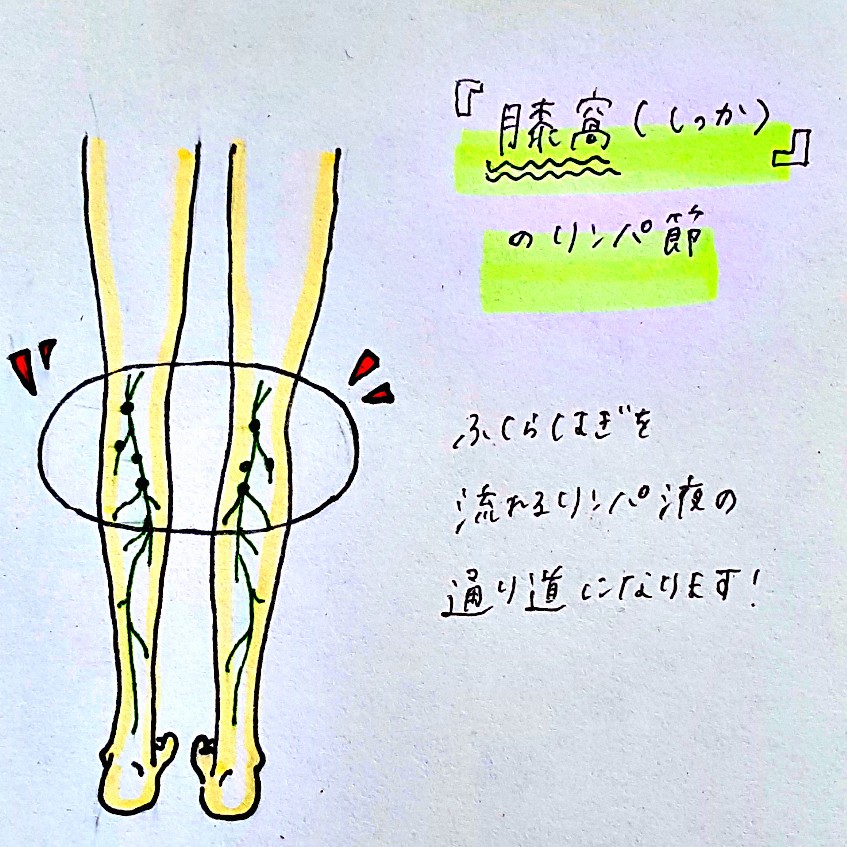

太ももの内側にはリンパ液や静脈が多く走行しています。

静脈に関しては上肢の約7〜8倍の量が流れているとも言われています。

内側のマッサージをすることで静脈や鬱滞したリンパ液が排出されるので

浮腫みが改善されやすくなります。

お風呂上りや運動後にマッサージするとより浮腫みが改善されやすくなります。

しかし静脈瘤がある方は強くマッサージをしすぎると

身体の負担になりやすくなるので注意しながら行いましょう。

カリウムを摂取する

水を多く飲みすぎると浮腫みやすいという方が多いですが

もしかすると水の飲みすぎだけが原因では無い可能性があります。

水と塩分を同時に摂取する事で体内に余分な水分が溜まりやすくなり

結果的に浮腫みになります。

身体に溜まった余分な水分を排出するにはカリウムが効果的になります。

カリウムとはキュウリ等に多く含まれてる栄養素で

適量を摂取する事で余分な水分が尿として 排出されるので浮腫みが改善されやすくなります。

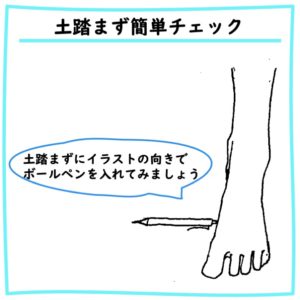

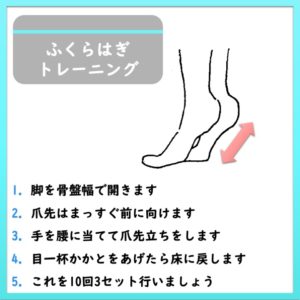

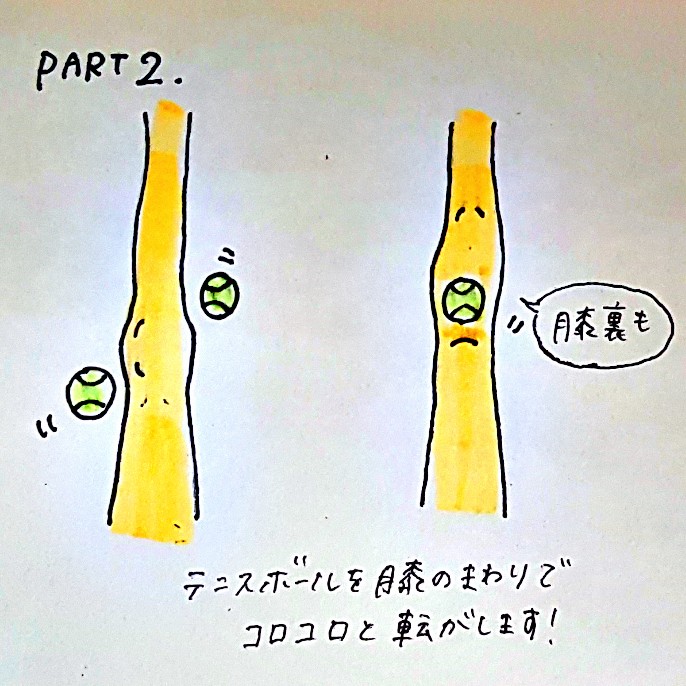

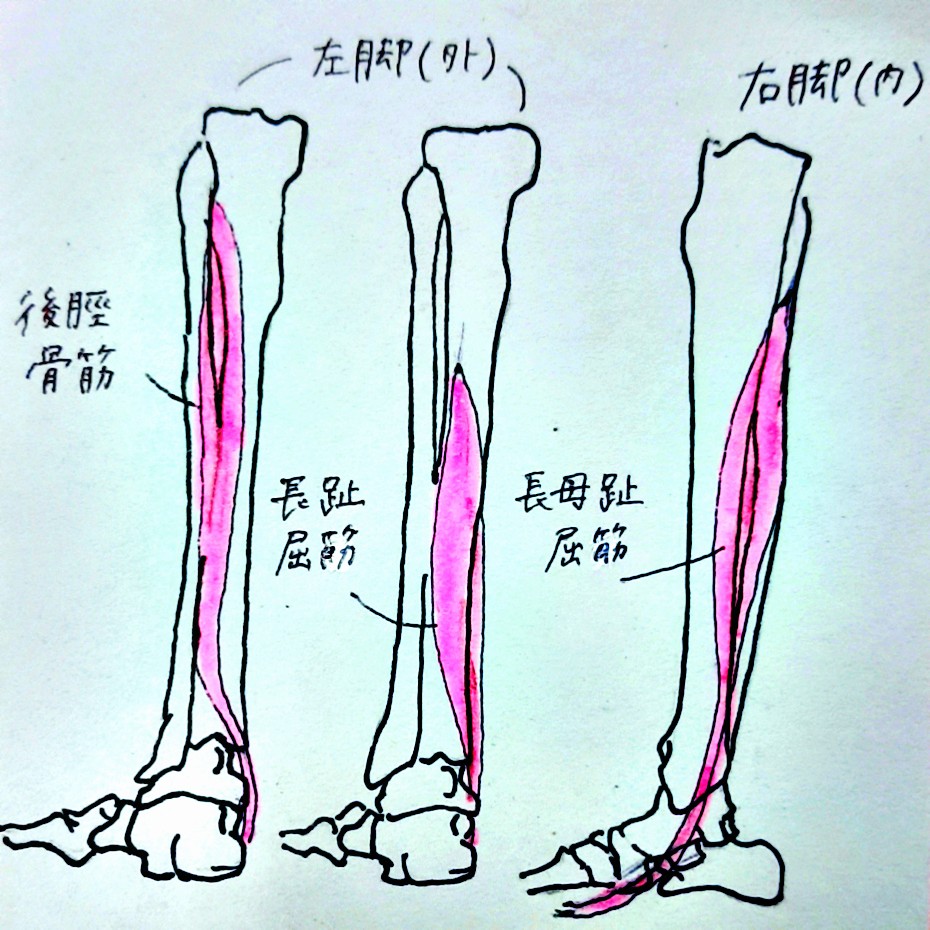

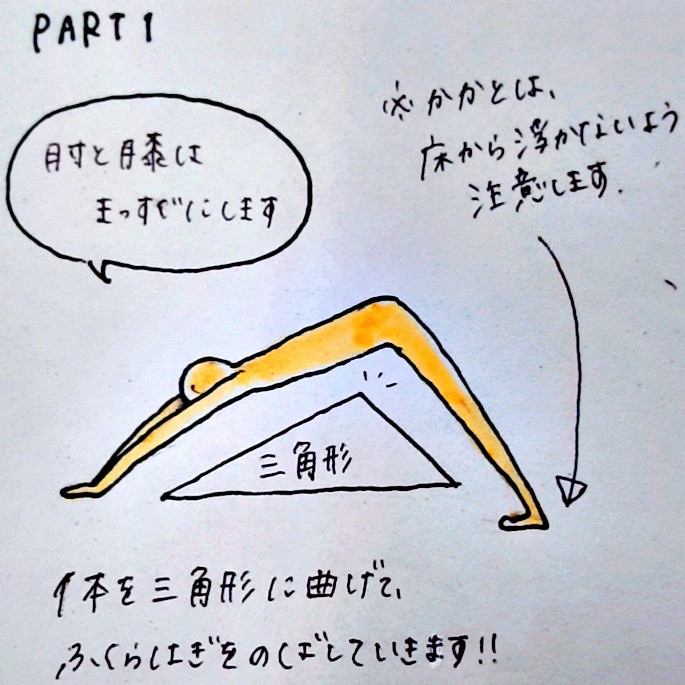

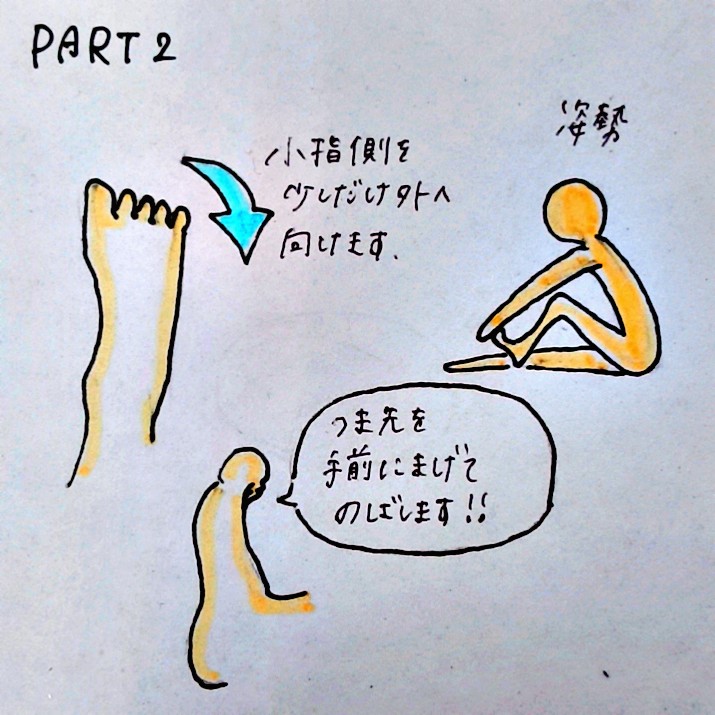

ふくらはぎの運動を行う

ふくらはぎは第2の心臓ともいわれております。

血液循環と深い関わりがあります。

ふくらはぎの運動をすることで血流循環が改善されやすくなるので

結果的に浮腫みが改善されやすくなります。

簡単な運動としてカーフレイズがあります。

カーフレイズとはつま先立ちの事になります。

また、先程もお話しましたが下肢の内側には静脈やリンパ液が流れているので

運動を行なった後に内側をマッサージすると効果的に浮腫みが改善されやすくなります。

まとめ

今回は自律神経とも関わりが深い浮腫みの改善方法についてお話していきました。

浮腫みが続くと冷え性や痺れ等の神経症状が出やすくなります。

むくみの怖いところは、慢性的になりやすくご自身の不調のバロメーターとして

目を向けなくなるということです。

むくみがマシになることで、全身の血流の向上や

腰痛や肩こりの改善に繋がるケースが多いです。

浮腫みでお困りの方は今回紹介させて頂いたセルフケアを実践してみて下さい。

西宮の鳴尾ぴっと骨盤整体院では自律神経の不調に対して

頭の整体や骨盤矯正、鍼灸治療などを駆使して不調改善のお手伝いをさせて頂きます。

- 睡眠の質が低下して身体がしっかりと休めていない方

- 慢性的な頭痛があり、最近痛み止めを飲んでも効かなくなった方

- 日常生活で目まいや耳鳴りのお困りの方

などの自律神経の不調でお困りの方は当院までご相談くださいませ。